+++ Leseproben +++

Reise auf dem Rhein, durch

die teutschen Rheinländer

von Friedrich Albert Klebe

Rheinfahrt von Neuwied bis Cölln.

[…] Hier bei Unkel eröffnet sich nun eine der schönsten Aussichten

längs des ganzen Rheins. Der Fluß bildet wieder ein breites

großes Becken, zur Rechten mit drei Dörfern Heister, Scheuren

und Rheinbreitbach besetzt, zum Theil zwischen Fruchtfeldern und Obstbäumen

am Fuße sehr hoher Berge gelegen, und zur Linken schließen

es Weinberge ein, an deren Fuße die Landstraße hinläuft.

Oberwinter ruht freundlich in der prächtigen Landschaft, und in

der Ferne thronen die Siebenberge in den Wolken. Unendlich reizend ist

diese Gegend von Oberwinter, ein freundlicher Flecken, der zum Jülichschen

gehörte. Die Landschaft in seiner Nähe vereinigt die Schönheiten

der Lage von Bingen, von St. Goar und Ehrenbreitstein, in einer Mannichfaltigkeit

ohne Gleichen. Es ist hier so ernst und so heiter, so erhaben und so lieblich,

man sieht alles zusammen, was das Auge an einer Landschaft entzückt.

Von dem heitern Grün der Saatfelder und Aue wende ich meinen Blick

auf die grauen Ruinen zerfallener Schlößer, und in die dunkeln

Klüfte, wo aus Spalten zerbrochener Säulen Epheu entsprießt,

und wilder Thymian duftet.

Der Rhein erhält hier eine seltene Breite; in drei Arme getheilt,

umfaßt er zwei Inseln, das Nonnenwerth und das Grafenwerth genannt.

Auf ersteres blicken die Trümmer von Rolandseck, einem ehemaligen

Bergschloß herab, das einst der Ritter Roland, ein Neffe Carls des

Großen erbaut haben soll, um seiner Geliebten nahe zu seyn, die hier

im Kloster auf ewig von ihm geschieden war. Dies Benediktiner-Nonnenkloster

wurde vom Erzbischof Friedrich I. 1120 gestiftet. Nach dem Brande von 1773

ist es sehr weitläuftig wieder aufgebaut worden. Man hat es sonst

auch Rolandswerth genannt, zum Andenken des traurenden Ritters Roland.

Das Grafenwerth ist mit Saatfeldern und Obstbäumen bedeckt. Das Ganze

hier herum ist von einer unbeschreiblichen Schönheit.

Etwas weiter hinab wird der Lauf des Rheins schneller, und eilender

die Fahrt des Schiffs. Hier lassen die Schiffer die Ruder ruhen, und mit

Gotteshülfe – so heißt dieser Distrikt – treibt das Fahrzeug

ohne die ihrige mit dem schnellern Strome hinab. Honnef und Röndorf

liegen fast schon im Schatten des Siebengebürges. Sie sind wohlgebaut,

umgeben von Saaten, Weinpflanzungen und Obstgärten. Das Siebengebürge,

das einen Theil des köllnischen Amts Löwenberg ausmacht, und

sich von den Schlössern Heimberg und St. Egidienberg bis Bonn gegenüber

erstreckt, hat nur uneigentlich den Namen der Siebenberge oder des Siebengebürges.

Die Zahl der Berge ist viel größer, aber sieben darunter zeichnen

sich durch ihre Höhe vorzüglich aus. Der Anblick dieser hohen

Bergmaßen, mit den zerstörten Vesten darauf, gewährt einen

Anblick, der in hohem Grade erhaben ist, und etwas unbeschreiblich Majestätisches

hat.

Der Löwenberg ist der höchste von den Bergen des Siebengebürges.

Er trägt noch eine alte Veste, die in Trümmern zerfällt.

Seine Höhe beträgt 1.896 rheinische Fuß. Der Drachenfels,

ein anderer Bergkegel, steigt steil vom Ufer des Flusses an in die Wolken,

zersplitterte Ueberreste der ehemaligen Burg darauf sehen wie ungeheure

Statuen aus, seltsam von Form und Zusammensetzung. Der Kurfürst

Arnold I. schenkte im Jahre 1138 dieses Schloß dem Probste Gerhard

von Bonn, von dem es hernach an die Burggrafen von Drachenfels kam. Nach

den Aussterben dieser Familie im Jahre 1580 kam es durch eine Heirath mit

der letzten Tochter, Appollonia von Drachenfels, an den Grafen Otto Waldbott

von Bassenheim, von denen sich noch die Nachkommen, Freiherren Waldbott

von Bassenheim zu Gudenau, Erb- und Burggrafen, schreiben.

Der Drachenfels verbindet sich gegen Osten mit der Wolkenburg, einem

Bergkegel, dessen Höhe man auf 1.482 rheinische Fuß angiebt.

Er war sonst noch höher, als er jetzt ist, und auf seinem Gipfel stand

ein Schloß, aber man hat ihn so weit abgetragen, indem man einen

beträchtlichen Steinbruch darauf anlegte, welcher die sogenannten

Königswinterer Steine liefert, die am ganzen Rhein hinab zu Treppen,

Thüren und Fenstereinfassungen, Säulen etc. gebraucht, und zu

Königswinter bearbeitet werden. – Der Erzbischof von Kölln,

Friedrich der Erste, der die durch Kaiser Heinrichs des Fünften Armee

verwüsteten Klöster Wolkenburg, Drachenfels und Rolandseck auf

dem linken Ufer wieder herstellte, starb auf dieser Wolkenburg. Sein Leichnam

ruhet in der Abtei Siegburg.

Zur Rechten des Drachenfelsen stehet der Stromberg, oder Petersberg

mit einer kleinen, dem heiligen Peter geweihten Capelle. Einigemal baueten

sich Mönche, und zuletzt Cisterzienser aus dem in der Eifel gelegenen

Kloster Himmerothe 1188 unter dem Erzbischof Philipp von Heinsberg daselbst

an, aber sie verließen diese mühsam zu ersteigende Höhe

nach einigen Jahren wieder, und bezogen die hinter dem Berge in einem Thale

gelegen Abtei Heisterbach, welche noch existirt. – Von geringerer

Höhe und entfernter vom Rhein liegen noch als Theile des Siebengebürgs

der Minderoder Nonnen-Stromberg, der hohe Oelberg – 1.827 Fuß hoch

– und mehrere andere, die dazu gehören. – Ich habe diese Berge einst

in einer mondhellen Sommernacht von Bonn aus gesehen. Ich stand am Ufer

des Rheines, der ohne Geräusch daher strömte. Alles war so still

und freundlich! Es war so hell überall, und der Mond bewegte sich

nicht an dem dunkeln blauen Himmel, und blickte durch die Blätter

des Baumes, unter dem ich mich niedergesetzt hatte.

Aber drüben unterm Siebengebürge war dunkle Nacht. Ihr langer

Schatten deckte weit umher das Land. Das Siebengebürge war von jeher

besucht, und bewundert von Naturforschern und Reisenden aus allen Ländern

Europens. De Luc und Collini, Hamilton und Forster sind hier hinüber

und herüber geschifft, in den einfachen Hütten des Weinbauers

und Fischers eingekehrt, und haben Güte und Offenherzigkeit und freundliche

Aufnahme gefunden. Der Krieg hat sie seit zehn Jahren verscheucht, und

jetzt ist es ihnen erschwert, so wie de Luc es that, bald hier bald dorthin

zu fahren, und einzukehren, wo es ihnen einfiel. Damals brauchte man keine

Pässe, keine Passavants, und wurde nicht visitirt. Der Genuß

des Reisens in diesem schönen Lande wird unendlich durch alle diese

Einrichtungen vermindert, die man sonst nicht kannte.

Bei Königswinter, einem Städtchen an der Grenze des Herzogthums

Berg, ziehen sich die Berge zurück, und die Ufer erheben sich nur

nach und nach in sanften Wölbungen zu den entfernten Gipfeln des Gebürges,

der Rhein breitet sich aus, und fließt durch ein ungeheures Amphitheater.

– Die Dörfer Dollendorf und Obercaßel zur Rechten, und dahinter

die teutsche Ordenscomenthurey Rammersdorf; zur Linken Mehlem, Rünsdorf,

Plittersdorf und die prächtige Ruine Godesberg scheinen die Schluß-

und Grenzsteine des schönen Landes zu machen, das man durchfuhr.

Der sich steil von der Ebene erhebende Godesberg ist einer der schönsten

am Rhein und mit seinen Ruinen, die er tragt, eine Zierde der heitern Landschaft.

– Nach der Sage soll hier zu den Zeiten der Römer ein Tempel des Mercur

gestanden haben, den die bekehrten Ubier in eine dem Erzengel Michael geheiligte

Kirche verwandelt hätten. Daher sein Name Gottesberg oder Götzenberg.

– Die Gebäude des Schlosses sollen im 13. Jahrhundert von dem Erzbischof

Theodorich von Cölln aufgeführt seyn. Im 30jährigen Kriege

ward dies Schloß abwechselnd von den Schweden, Kaiserlichen und Franzosen

besetzt und verheert.

Die Gegend von Godesberg ist durch mehrere Anlagen und neue Gebäude

verschönert werden, welche der jetzt verstorbene Kurfürst Maximilian

[Franz] von Oesterreich in der Nähe des hier befindlichen Mineralbrunnens

– welcher ursprünglich Draitsch heißt – aufführen ließ.

Diese Quelle ist vom Prof. Wurzer zu Bonn chemisch untersucht worden, der

auch eine Abhandlung darüber geschrieben hat. Sie enthält fixe

Luft, Eisen, Kalk und Bittersalzerde, und etwas Mineralalkali. –

Die Erweiterung der Anlagen und die Verschönerung der Gegend um diesen

Brunnen gehörte mit zu den Lieblingsbeschäftigungen des Fürsten,

und wirklich würde der Zufluß der Fremden, wenn sie auch nicht

das Wasser angezogen hätte, doch bald beträchtlich genug geworden,

wenn da er alles für das Vergnügen derselben that, und die reizende

Gegend ihnen einen schönen Ruhepunkt nach der Reise auf dem Rhein

darbot. Hier würden alle gern verweilt haben, da bei Bonn, das nur

eine Stunde von hier entfernt ist, alle Reize der Rheinfahrt, mit der einförmigen

Landschaft aufhören, in die er tritt. Aber fast noch in der Entstehung

sind diese schöne Anlagen vernichtet worden. Die Tanz- und Spielsäle

stehen verlassen und verwüstet, die Wohnungen für Badegäste

wurden zu Casernen der Soldaten und die englischen Anlagen nicht mehr unterhalten.

Seit 1794, mit der Ankunft der Franzosen, hat alle Sorge dafür aufgehört,

und Maximilian hat seinen Lieblingsort nicht wieder gesehen.

Der Weg nach Bonn und von da nach Cölln führt vor diesen Brunnengebäuden

in einer kleinen Entfernung vorüber. Er ist gut unterhalten, und war

ehemals mit einer schönen Allee von Lindenbäumen – an der Zahl

3.537 – besetzt, die aber während dieses Krieges von den Franzosen,

und wie man sagt, noch mehr von den Bauern umgehauen wurden, welche den

Schatten, den sie ein paar Stunden des Tages auf ihre daneben liegenden

Aecker warfen, nicht leiden wollten, ob ihnen gleich der Kurfürst

den Acker, so weit er beschattet wurde, für baares Geld abgekauft

und dann wieder geschenkt hatte, damit sie nur die Bäume stehen lassen

sollten, die diesen Weg verschönerten, und den Reisenden und selbst

den Bauern sehr willkommen seyn mußten, die diesen Weg kamen. – Diese

Undankbarkeit und niedrige Habsucht, dieser gänzliche Mangel an Gefühl

für das Schöne, und nützliche Anstalten charakterisirt hinlänglich

das Volk, das diese Gegend bewohnt. Seine Sprache, seine Unwissenheit,

sein Aberglaube und Fanatismus macht es dem köllnischen Volke sehr

ähnlich, und jedem Reisenden widerlich. Eine interessante Antiquität

auf diesem Wege von Godesdorf, das bei dem Brunnenorte liegt, nach Bonn,

ist das große steinerne Monument im gothischen Geschmacke, welches

man hier das Hochkreuz nennt. Ohne bestimmen zu wollen, welchen Ursprung

es eigentlich habe, führe ich nur einige Sagen darüber an. Nach

einigen war hier der Marktplatz des alten Bonns, und andere geben an, daß

ein Herr von Hochkirchen, der einen Richter im Duell hier getödtet

habe, von dem Erzbischof Theodor von Heinsberg verurtheilt worden sey,

dies Kreuz aufzurichten, welches daher auch ehemals das Hochkircher Kreuz

geheißen habe. Die köllnische Chronik sagt, daß es um

das Jahr 1333 von Kurfürst Wallram von Jülich aufgerichtet worden

sei. – Es ist wirklich von schöner Arbeit, und als eine Merkwürdigkeit

dieser Gegend mehreremal in Kupfer gestochen worden. Auch haben die vorbeimarschierten

Soldaten es nicht, wie gewöhnlich, beschädigt.

Eine andere Merkwürdigkeit der Gegend von Godesberg ist das Kloster

Marienforst, das etwas westlich nach dem Gebürge zu liegt. Hierin

befinden sich Brigittenmönche und Nonnen unter einem Dache.

An einer großen Krümmung des Flusses, in einer weiten Ebene,

die gegen Westen von Gebürgen begränzt wird, liegt Bonn, jetzt

der Hauptort eines eigenen Bezirks im Rhein- und Moseldepartement, der

Sitz eines Unterpräfekts und ehemals die Residenzstadt des Kurfürsten

von Cölln. Bonn ist, so wie die meisten Städte am Rhein, sehr

alt, und hat mancherlei Schicksale erlitten. Sie war in grauen Zeiten von

den Ubiern bewohnt, einem teutschen Volke, woher sie auch den Namen Ara

Ubiorum erhielt. Dann legte Drusus Germanikus hier ein Castell an, wie

er an mehreren Orten am Rheine that, und bauete eine Brücke über

diesen Fluß. Die Stadt und alle übrige Anlagen wurden von den

Normannen wieder zerstört. Auf Veranlassung und durch eine Stiftung

der Mutter des Kaisers Constantin, der h[eiligen] Helena, wurde sie wieder

aufgebaut, und nachher Bona genannt; denn hier war nach Tacitus die 6te

römische Legion gelagert, wovon sie Castra bona genannt wurde. – In

jedem Jahrhunderte hat Bonn, als eine Vestung mehrere Unglücksfälle

erlitten. Sie wurde in den Jahren 1689 und 1703 durch heftige Belagerungen

und Bombardements sehr beschädigt. Als aber nach dem Badenschen Frieden

der Kurfürst Joseph Clemens wieder in den Besitz derselben kam, ward

die Stadt wieder hergestellt, und das große Schloß erbauet,

das aber, wie die schon früher erbauten, im Jahr 1777, zum Theil ein

Raub der Flammen wurde. Der Kurfürst Maximilian Friedrich stellte

es wieder her.

Bonn gehörte, als es noch die Residenz des Kurfürsten war,

zu den angenehmsten Städten am Rhein. – Der schöne Fluß,

die Gegend und die Anlagen umher, die Vergnügungen der Residenz, und

des Fürsten Popularität zogen Fremde aus allen Gegenden Europens

hieher. Sie weilten gern am Hofe und in der Nähe eines liebenswürdigen

Mannes, der einfach, wie sein Bruder Joseph, der Kaiser, war, und Pomp

und Gepränge nicht liebte, aber Wissenschaft und Cultur beförderte.

Jetzt ist Bonn ein todter stiller Ort, der nichts mehr hat, was den

Fremden noch anziehen konnte, als die Ruinen seines ehemaligen Glanzes.

Seine Bevölkerung hat sich durch die Auswanderung der meisten Hof-

und Regierungsbeamten und des Adels beträchtlich vermindert, und der

Nahrungsstand abgenommen. Jene betrug ehemals über 12.000 Einwohner,

mag aber jetzt wohl bis auf 9.000 vermindert seyn. Das große Schloß

des Kurfürsten mit seinen vielen Merkwürdigkeiten sieht aus wie

das Mainzer und Coblenzer. Es waren hierin eine kostbare Bibliothek, die

Meisterwerke der Literatur von allen Nationen enthaltend, ein physikalisches

Cabinet und eine Sammlung von Naturalien, die zu den ersten in Teutschland

gehörte. Die Säle und Zimmer, worin dies Alles aufgestellt war,

standen mit dessen Werth in Verhältnis. Dann sahe man noch in diesem

Schlosse den Teutschen-Ordenssaal, den Akademie-Saal und das Theater. Aber

alles dieses, alle Seltenheiten und Kunstwerke, die man hier verwahrte,

sind verschleudert, gestohlen und vernichtet. Noch vor kurzem wurde die

kurfürstliche Orangerie aus den Gärten bei dem Schlosse an den

Meistbietenden verkauft. Der schönste Theil desselben, oder vielmehr

der westliche Flügel, hieß ehemals Buen retiro.

An mehreren schönen und großen Häusern sieht man noch,

daß Bonn vor zehn Jahren der Aufenthaltsort des Hofes und seiner

Dependenzen war. Unter die bessern Gebäude gehören die der Grafen

von Belderbusch und von Metternich, der Freiherrn von Weichs, Gymnich –

Das Rathhaus ist ein ziemlich schönes Gebäude. Es steht seit

1757. – Der Marktplatz, auf dem es sich befindet, ist nicht regelmäßig,

hat aber ein heiteres Ansehen. Man sieht noch auf demselben eine Pyramide

mit einem Brunnen, welche die Bürgerschaft von Bonn 1777 dem vorletzten

Kurfürsten Maximilian Friedrich zu Ehren errichtete. Sie ist mit vielen

Schnörkeln unnützer Vergoldung, und geschmacklosen Inschriften

überladen. – Regelmäßiger, aber stiller ist der Vierecksplatz,

und zum Spazieren gehen dient der mit Linden besetzte Vorhof.

An Kirchen und Klöstern ist kein Mangel in dieser Stadt. Sie waren

voller Heiligthümer, Kostbarkeiten und Reliquien, aber das Kostbare

ist nicht mehr da, und die Wandelbarkeit ihres Zustandes würde nur

eine unvollkommene Beschreibung derselben zulassen. Es befinden sich hier

6 Klöster und 4 Pfarrkirchen. – Auch die Juden haben hier eine eigene

Gasse von 21 Häusern, die sie aber jetzt nicht mehr ausschließlich

zu bewohnen genöthigt sind. [...]

Friedrich Albert Klebe: Reise

auf dem Rhein, durch die teutschen Rheinländer, und durch die französischen

Departements des Donnersbergs, des Rheins und der Mosel und der Roer. Vom

Julius bis December 1800 Frankfurt 1801

444 S., Juli 2024, 28,80 €, ISBN 978-3-949979-67-5

Das Buch portofrei bestellen

Kleine Furcht

Kapitel 1

Theo Kreitz verlässt hastig ein Zusammensein, das für ihn

veranstaltet worden war. Er ist ein vierschrötig gewordener, älterer

Mann mit dichtem grauem Haar. So wie er da steht, ist er Ergebnis vieler

Arbeitsjahre, des Sitzens und Schreibens, des Zuhörens und Aufschreibens,

des Zusammenfassens und Nachdenkens, tausender Besprechungen und Anweisungen,

guter und schlechter Tage, auch vieler guter Essen und Getränke, die

durch ihn hindurch flossen. Es ist ein Abschiedsessen für Kreitz.

Nach 44 Jahren Arbeit für ein und denselben Arbeitgeber hatte er gekündigt.

Er fühle sich im Augenblick nicht gut, sagt er zur Begründung

seiner Hast, während er sich seinen Mantel überzieht. Tatsächlich

ist er wie betäubt, so dass er die Erklärung, er fühle sich

nicht gut, mit Mühe über die Lippen bringt. Zuvor ließ

man ihn in einem Saal hochleben, überreichte dem Scheidenden Geschenke,

trank auf sein Wohl. Er sei mit dem Verband, für den er gearbeitet

habe, wie verwachsen, hieß es. Der Verband habe ihm viel zu verdanken.

Kreitz bedankte sich für die wohlwollenden Worte, richtete im Gegenzug

einige Worte an die Gäste: Er habe vieles erlebt, einiges gelernt

und viel mehr vergessen, hinterlässt er leger gesprochen. Nach dem

Abschiedsessen wechseln seine Nachbarn am Tisch. Jeder und jede möchte

mit ihm, bevor der Abend zu Ende geht, einige Sätze wechseln und mit

ihm anstoßen, ihm das Beste im weiteren Lebenslauf wünschen.

Frühere und gegenwärtige Kolleginnen und Kollegen sind darunter,

Parlamentsabgeordnete, die den Kreitz als tüchtig kennengelernt hatten.

Einige Freunde waren geladen worden.

Schließlich sitzt er einen Augenblick alleine an seinem Tisch.

Ein jüngerer Mann setzt sich vor ihn. Er kennt den Burschen aus der

Distanz, schaut ihm freundlich entgegen. Der schaut den Älteren prüfend

an, sagt in einem Kreitz gehässig erscheinenden Ton: „Verwachsen mit

dem Verband sollen Sie sein. Eingewachsen wie ein kranker Nagel stimmt

wohl eher. Es wurde Zeit, dass Sie hier verschwinden, Kreitz.“ Er blickt

den Älteren, wie der meint, mit Abneigung in den Augen an: „Ein dreckiger

Zigeuner wie Sie hatte unter uns nun wirklich nichts verloren.“

Der Jüngere spricht diese Sätze ruhig aus. Klar und deutlich,

nichts Verwaschenes im Ausdruck. Angetrunken ist er nach Kreitz Eindruck

nicht. Er bleibt höflich und bürgerlich beim Sie. Er fährt

fort: „Tatsache ist, dass ein dreckiger Zigeuner sich in einen angesehenen

Verband gemogelt hatte. Das hätte nicht passieren dürfen. Wie

Sie das angestellt haben, weiß ich nicht.“

Kreitz will etwas entgegnen, ihm versagt die Stimme. Er schaut über

seinen Tisch und den Kerl hinweg in den Saal. Wenige Meter entfernt steht

Dahmen, ein Büroangestellter, der vor ihm ausgeschieden ist. Eine

junge Frau geht vorbei, stutzt, geht weiter. Dahmen beobachtet ihn und

den Kerl, dreht sich um, entfernt sich.

„Schon mein Großvater“, erklärt der Jüngere, „wollte

mit Ihrer Sippe und vor allem mit Ihrem Vater aufräumen. Er kam aber

nicht dazu. Das ist nicht vergessen.“

Als er sieht, dass Kreitz ihn verblüfft mit geweiteten Augen anschaut,

während die Schultern sacken, schickt er hinterher: „Man hätte

Sie viel früher rausschmeißen sollen. Leute wie Sie taugen nicht.

Denken Sie immer daran: Wir wissen über Sie Bescheid. Auch im Verband.“

Er steht auf, schiebt seinen Stuhl zurück, beugt sich Kreitz zu, als

wolle er noch etwas sagen, dreht sich jedoch abrupt um und verlässt

den Tisch, an welchem Kreitz sitzt.

Niemand außer Kreitz scheint zu begreifen, was sich da abspielt.

Gespräche werden nicht unterbrochen, es wird gelacht, geprostet, so

wie das während gelingender Abende ist. Man merkt kurze Zeit später,

dass sich Kreitz´ Verhalten ändert, dass er blass geworden ist,

abwesend wirkt. Es sei Zeit für ihn, nach Hause zu fahren und zu Bett

zu gehen, antwortet er auf eine besorgte Frage. Ein Freund, Johannes Pflüger,

begleitet ihn zur wartenden Taxe. „Bist du in Ordnung, Theo?“, fragt er.

„Es ist alles in Ordnung“ antwortet Kreitz, „ich bin offenbar doch nicht

so auf dem Damm, wie ich dachte. Das ist alles.“

„Soll ich mit dir fahren?“, fährt Pflüger fort.

„Ist wirklich nicht nötig“, entgegnet Kreitz. „Hab Dank, ich melde

mich morgen bei dir.“ (...)

Klaus Vater: Kleine Furcht - Roman

Hardcover, 128 Seiten, 19,80 €, Oktober 2023, ISBN 978-3-949979-45-3

Das Buch portofrei bestellen

Maria und Eusébio

02 Igreja de Santo Condestável (Nach Lissabon)

Bereits in der Abflughalle war er mir aufgefallen. Ich war nervös.

Mein erster Flug. Eine ungewisse Zukunft in einem mir fremden Land.

Fast dieselbe Hautfarbe wie ich, dachte ich, als ich ihn sah. Nicht

ganz Moçambique, aber auch nicht Portugal. Irgendwo dazwischen.

Nicht wie die anderen, die auf das Flugzeug warteten. Die weißen

Portugiesen. Offiziere, Geschäftsleute, die Reichen, die Wichtigen.

Fast ausschließlich Männer.

Ich fühlte mich so allein, so klein. Diese vornehmen Menschen,

die sich so sicher bewegten. Die wussten, was sie taten und sagten. Ich

gehörte nicht hierher.

Er hatte ebenfalls einen Anzug an, sah darin aber aus, als wäre

er verkleidet. Auch ich kam mir wie verkleidet vor. Herr da Maia hatte

mich neu einkleiden lassen. „Damit ich mich nicht für sie schämen

muss“, hatte er meiner Mutter geschrieben und einen Scheck beigelegt.

Seine großen, ausdrucksvollen Augen. Er war nervös wie ich.

Ich beobachtete ihn verstohlen. Mehrmals hintereinander knöpfte er

seine Anzugsjacke auf, dann wieder zu. Er strich sich über die Haare,

holte einen Kamm aus der Innentasche des Jacketts und kämmte sich.

Sah sich dabei in einer Fensterscheibe an, benutzte die Fensterscheibe

als Spiegel.

In welcher Lissabonner Familie wird er wohl arbeiten?, fragte ich mich.

Und als was? Als Fahrer oder als Hausdiener? Gärtner vielleicht? Zu

weiteren Überlegungen reichte meine Phantasie nicht aus. Wie viele

Angestellte in so einer vornehmen Familie arbeiteten? Ich wusste es nicht.

Im Flugzeug kam ich neben einem älteren Mann zu sitzen, der kurz

aufschaute und sofort wieder wegblickte, als er mich gesehen hatte. So,

als ob es sich nicht lohnte, mich eines weiteren Blickes zu würdigen.

Er hatte registriert, dass ich nicht wichtig war. Nicht für ihn.

Ich hatte einen Sitz in der Mitte. Der Platz links von mir blieb vorerst

frei. Bis er kam. Ich sah ihn den Gang entlang auf mich zukommen und wusste,

oder habe ich mir das später zurechtgelegt?, dass er nicht weitergehen,

sondern neben dem leeren Sitz stehen bleiben würde.

Sein verlegenes Lächeln, als er sich schließlich neben mich

setzte. Ich sah es aus den Augenwinkeln, traute mich nicht ihn anzuschauen.

Er grüßte schüchtern. Ich erwiderte seinen Gruß ebenso

schüchtern.

Nach dem Anschnallen wagte ich es zunächst nicht, meinen Arm auf

die linke Armlehne zu legen. Auf die rechte erst recht nicht. Als ich endlich

den Versuch wagte, hatte er gleichzeitig seinen rechten Arm auf die Lehne

gelegt. „Entschuldigung“, kam es prompt von uns beiden. Ich nahm meinen

Arm zurück, er den seinen. Starr blickte ich auf den Sitz vor mir,

während ich überlegte, wie ich ein Gespräch mit ihm anfangen

könnte.

Nach ein paar Minuten sah ich vorsichtig nach links, um herauszufinden,

wo sein Arm sich befand. Er bewegte seinen Kopf ebenfalls in meine Richtung.

Als ich das bemerkte, blickte ich sofort wieder nach vorn.

Ein paar Minuten später bewegte sich sein Kopf wieder in meine

Richtung. Jetzt konnte ich mich nicht mehr halten. Ich prustete los. Ich

lachte und lachte, als ob ich mit dem Lachen meine Schüchternheit

in Moçambique zurücklassen könnte.

Ich hörte erst wieder auf, als der Mann rechts von mir indigniert

bemerkte: „Es gibt Menschen, die nicht zu ihrem Vergnügen unterwegs

sind. Ich muss arbeiten. Ich bitte nachdrücklich, das zu berücksichtigen.“

Während er das sagte, hatte er ohne aufzublicken weiter in seinen

Papieren geblättert, die er auf dem Schoß liegen hatte.

„Entschuldigung“, sagte ich, dieses Mal nach rechts gewandt. Und – um

nicht wieder zum Lachen genötigt zu werden – zu dem Mann zu meiner

Linken: „Ich heiße Maria.“

„Eusébio“, sagte er und verbeugte sich etwas in meine Richtung.

„Sie dürfen Ihren Arm ruhig auf die Armlehne legen“, fügte er

hinzu.

„Danke“, sagte ich. „Werden Sie auch in Lissabon arbeiten?“ Und, als

er nicht gleich antwortete: „Ich habe eine Arbeit als Kinder- und Hausmädchen

bekommen.“

„Arbeiten soll ich auch, ja“, sagte Eusébio. „Als Fußballspieler.“

„Als Fußballspieler?“, fragte ich ungläubig. „Bekommen Sie

Geld fürs Fußballspielen?“

„Das haben sie meiner Mutter versprochen. Sie hat schon einen Vorschuss

bekommen. Wir mussten ja einen Anzug und einen Koffer kaufen.“

„Bei welchem Verein werden Sie spielen?“

Wieder zögerte Eusébio mit seiner Antwort.

„Ich dachte, bei Sporting“, antwortete er schließlich. „Ich habe

für Sporting Clube de Lourenço Marques gespielt. Die arbeiten

mit Sporting Lissabon zusammen. Aber …“

„Was aber?“, fragte ich.

„Kurz vor dem Abflug sagte mir meine Mutter, dass Benfica auch interessiert

sei. Das Geld für den Anzug und den Koffer sei nämlich von Benfica.

Ich solle einfach mal abwarten, wer mich abholt.“

„Das heißt, Sie wissen gar nicht, wer Sie abholt und wo Sie spielen

werden?“

„Nein“, kam es zögernd zurück.

Hatte er Angst vor der Zukunft, wie ich auch? Ich nahm es an. Was wusste

denn ich von Herrn da Maia? Dass er der Bruder des Mannes war, bei dem

meine Mutter seit Jahren als Köchin arbeitete. Dass er der Inhaber

einer Privatbank war. Seit ein paar Jahren verwitwet, zwei Kinder.

Eusébio berührte mich am Arm.

„Warum weinst du?“

Ich öffnete die Augen.

„Entschuldigung“, sagte ich, zum dritten Mal innerhalb weniger Minuten,

und wischte mir die Tränen ab. Hatte er gerade du gesagt?

„Ich habe ein bisschen Angst. Angst vor der Aufgabe. Ich soll im Haushalt

einer reichen Familie arbeiten. In Lissabon. Ich war noch nie weg von Lourenço

Marques. Von meiner Mutter, den Geschwistern, meinen Freunden, den Nachbarn.

Alles wird neu sein.“

„Warum gehst du nach Lissabon?“

„Meine Mutter hat gesagt, dass es eine große Chance für mich

sei. Ich könne arbeiten, Geld verdienen. Und sie müsse ein Kind

weniger versorgen.“

„Hast du keinen Vater?“

„Er ist vor ein paar Jahren gestorben.“

Als Eusébio nicht mehr antwortete, sah ich zu ihm hinüber.

Jetzt war er es, der Tränen in den Augen hatte.

„Was ist?“, fragte ich.

„Meiner auch“, sagte Eusébio. „Mein Vater ist auch gestorben.

Als ich noch ein kleines Kind war. Ich habe viele Geschwister, ältere

und jüngere. Für unsere Familie ist es eine Riesenchance, dass

ich nach Lissabon komme und mit Fußball mein Geld verdiene.“

Beim Wort Fußball hatte sein Gesicht kurz aufgeleuchtet. Jetzt

war es wieder ernst und traurig.

„Ich vermisse ihn“, sagte er.

Ich wusste, wen er meinte. Ich vermisste ebenfalls meinen Vater.

„Da haben wir ja etwas gemeinsam“, sagte ich, ohne besonders darüber

nachzudenken, was ich da gerade sagte.

Eusébio berührte meinen Arm. Nur ganz leicht.

„Ja“, sagte er. „Vielleicht sogar mehr als das.“

Ich hätte ihn küssen können für diesen Satz. Doch

statt Eusébio zu küssen, wurde ich rot und starrte auf meine

Hände, die ich in den Schoß gelegt hatte.

Zum Glück sprach er einfach weiter, als ob er nicht gesehen hätte,

wie verlegen er mich gemacht hatte.

„Es ist schön, dass wir uns getroffen haben. Als ich mich von meiner

Mutter, meinen Geschwistern, meinen Freunden verabschiedet hatte, war mir

plötzlich klar, dass ich von da an ganz allein war. Und das kurz vor

Weihnachten. Wir sind katholisch, und Weihnachten war für uns immer

das wichtigste Fest des Jahres.“

„Merkwürdig, so etwas Ähnliches habe ich vorhin auch gedacht,

als ich in den Wartesaal ging.“

„Gar nicht merkwürdig“, sagte Eusébio. „Wir sind uns eben

ähnlich.“

Ich nahm seine Hand und drückte sie leicht. „Das hast du schön

gesagt.“ Jetzt ging mir das du, das ich bislang vermieden hatte, ebenfalls

ganz leicht über die Lippen.

Warum hatte der Flug von Lourenço Marques nach Lissabon nicht

ewig dauern können? Viel zu früh kündigte der Flugkapitän

im Lautsprecher die Landung an.

Eusébio und ich hatten uns, nachdem einmal das Eis gebrochen

war, so intensiv unterhalten, wie ich es niemals zuvor mit einem Jungen

getan hatte. So kam es mir jedenfalls vor. Es war, als ob wir uns schon

lange kannten, gut kannten, sehr gut.

Wir gingen nebeneinander zur Gepäckausgabe, warteten nebeneinanderstehend

auf unsere Koffer. Eng nebeneinander gingen wir zum Ausgang, als ob wir

das Unbekannte, das vor uns lag, so besser bewältigen könnten.

In der Ankunftshalle wartete der Fahrer von Herrn da Maia, hatte ich zu

wissen bekommen. Er werde ein Schild mit meinem Namen in der Hand halten,

stand in dem Brief, den meine Mutter bekommen hatte.

Ich sah das Schild. Ich sah den Mann, der es hielt und der eine Art

Uniform trug.

„Jetzt werde ich abgeholt“, sagte ich und blieb stehen.

Eusébio hatte seinen Koffer abgesetzt und schaute sich suchend

um.

Zwei Männer lösten sich aus der Menge der Wartenden und gingen

auf ihn zu. „Ich offensichtlich auch“, sagte Eusébio. „Ich weiß

immer noch nicht, von wem.“

„Sehen wir uns wieder?“, fragte ich.

Er sah mir in die Augen.

„Ich hoffe es“, sagte er.

„Möchtest du denn?“

„Ja“, sagte Eusébio, ohne zu zögern. „Ja, sehr gern.“

Und schon im Weggehen, einer der Männer hatte seinen Koffer genommen,

der andere ihn leicht am Arm gefasst, wohl um ihm die Richtung anzuzeigen:

„Besuch mich doch.“

„Aber wo soll ich dich suchen?“

„Im Stadion.“

„Sou tua“, sagte ich, während er davon ging. Oder dachte ich es

nur? Sagte ich es zu mir selbst? „Ich bin dein.“

Im Weggehen blickte er noch einmal nach mir zurück. Kurz darauf

war er verschwunden. (...)

Michael Longerich: Maria und Eusébio

316 Seiten, Hardcover, 22,00 €, Januar 2022, ISBN 978-3-947759-91-0

Das Buch portofrei bestellen

heute und nicht

gestern

Es wäre alles anders gekommen, wenn sie nicht kurz entschlossen

das Antiquariat an der Ecke der Straße aufgesucht hätte, um

nach einem Geschenk für Gregor zu suchen. Der Besitzer des kleinen

Ladens kannte sie kaum, ihren Mann dafür umso besser, da Gregor gern

nach der Arbeit bei ihm vorbeischaute, immer auf der Suche nach einer besonderen,

möglichst frühen Ausgabe seiner Lieblingsschriftsteller. Die

beiden tranken einen Kaffee zusammen, unterhielten sich über das Weltgeschehen

und natürlich über Neueingänge, und Gregor kam immer mal

wieder mit einem »echten Fund« nach Hause, obwohl die Bücher

schon in Zweierreihen im Regal standen. Platz für Bilder, die sie

gern aufgehängt hätte, musste sie sich erkämpfen, da sich

die Bücherwände inzwischen durch alle Räume zogen. Ganz

zu schweigen von den Kisten, die im Keller verstaubten. »Sei froh,

dass er die Fenster nicht zustellen kann«, hatte Gregors Freund Matthias

sie eines Tages zu trösten versucht. »Und wenn du mal unter

Klaustrophobie leidest, zieh einfach zu mir.«

»Mein Mann wird sechzig«, sagte Vera, nachdem sie sich bei

Herrn Braun vorsichtshalber noch einmal vorgestellt hatte. Schließlich

war es Monate her, dass sie ihn auf dem Bonner Markt kennengelernt hatte,

wo er hinter Gregor und ihr am Gemüsestand wartete. Sein etwas unsicherer

Gesichtsausdruck verriet ihr, dass er sich nicht an sie erinnerte. »Haben

Sie vielleicht etwas ganz Besonderes für ihn? Etwas, über das

er sich freuen würde?«

Herr Braun strich sich nachdenklich über das Kinn. Dann schaute

er sie über den Brillenrand fragend an, als ob er überlegte,

in wie weit sie mit ihrem Mann die Begeisterung für alte Bücher

teilte. Sie war schon im Begriff zu sagen: »Mir ist ein schöner

Einband wichtig«, wusste aber, dass sie mit diesem Satz sofort in

die Kategorie der Nichtkenner eingeordnet werden würde. Also sagte

sie, um auf der sicheren Seite zu sein: »Sie kennen doch die Vorlieben

meines Mannes.«

»Nun ja, Frau Baumeister«, der Antiquar schob seine Hände

in die Taschen seiner verbeulten Cordhose und nahm sie langsam wieder heraus.

Traute er sich nicht, einen Vorschlag zu machen? »Ich hätte

da eine frühe Gesamtausgabe von Balzac, dreißig Bände,

ledergebunden.« Er machte eine Pause, wollte sich wohl vergewissern,

ob es sich lohnte weiterzureden. »Ihr Mann hat schon oft einen sehnsuchtsvollen

Blick auf diesen Schatz geworfen.«

Dreißig Bände! Sie wollte Gregor gern eine Freude machen,

aber dreißig Bände bedeuteten ein neues Regal und noch weniger

Platz in der Wohnung. Die Bücherreihen würden sie eines Tages

erdrücken. Die Romane von der Bestsellerliste, die sie selbst mit

Vorliebe las, lehnte Gregor rundweg ab. »Das Papier nicht wert«,

war er überzeugt. Es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, diese

Romane neben seinen Molière oder Cervantes zu stellen, aber sie

nach dem Lesen einfach zu »entsorgen«, wie Gregor es ihr empfahl,

das konnte sie nicht. Schließlich hatten diese Bücher sie ein

paar Nächte lang gut unterhalten, hatten ihr manchmal sogar neue Welten

erschlossen.

»Ich würde mich gern einmal selbst umsehen«, sagte

sie, um nicht auf die dreißig Bände eingehen zu müssen.

»Bitte sehr. Die ganze hintere Wand dürfte Sie interessieren.«

Braun warf ihr einen fragenden Blick zu, als müsse er etwas überlegen,

dann verschwand er hinter seinem bücherbeladenen Schreibtisch, nahm

seine Brille ab und putzte sie bedächtig mit einem Taschentuch. Seine

Besucherin schien er vergessen zu haben.

Es kam Vera so staubig in dem Raum vor, dass sie schon bedauerte, den

Laden überhaupt betreten zu haben. Obwohl draußen die Sonne

schien, brannten zwei Deckenlampen, da auch die Fenster bis zur halben

Höhe mit Kisten zugestellt waren. Wie konnte man es den ganzen Tag

hier aushalten? Sie würde sich beeilen, um diesem Geruch von Vergänglichkeit,

den sie bei all den Werken der größtenteils verstorbenen Dichter

und Denker zu spüren vermeinte, zu entkommen.

Einige besonders kunstvoll gestaltete Einbände zogen ihre Aufmerksamkeit

auf sich. Shakespeare in glänzend grünem Leder, französische

Romantiker in graublau gemustertem Leinen, Nikolaus Lenau mit wunderschönen

Jugendstilornamenten. Für Gregor waren Inhalt, Einband und Nummer

der Ausgabe drei Kriterien, die sich in seiner Sammelleidenschaft nicht

voneinander trennen ließen, während für Vera, wenn sie

ehrlich war, das äußere Erscheinungsbild seiner Bücher

an erster Stelle kam. Schließlich sah sie sich seine Kostbarkeiten

meistens nur von außen an, und da sollten sich wenigstens ihre Augen

an dem ganzen hochgeistigen Gedankengut erfreuen können.

Sie hielt gerade einen Gedichtband von Annette von Droste-Hülshoff

in der Hand, Goldschnitt, Einband mit Goldprägung, als ihr Blick auf

einige in ihrer Schlichtheit beeindruckende Buchrücken fiel. Theodor

Fontane, Gesamtausgabe der erzählenden Schriften in neun Bänden

las sie. Das war es! Fontane war einer von Gregors Lieblingsschriftstellern.

Neun Bände, das bedeutete ein halbes Regalfach. Das musste sie ihm

zum sechzigsten Geburtstag wohl zugestehen.

Sie öffnete aufs Geratewohl den ersten Band. Frakturschrift,

wie nicht anders zu erwarten. Wenn Besuch von der Universität da war,

brachte sie manchmal nebenbei einen Fachausdruck im Gespräch unter,

als könnte sie mitreden, wenn sie wollte. Die Fachwörter hatten

sich ihr durch Gregors ständiges Wiederholen eingeprägt, nicht

durch gemeinsames Interesse. Sie hatte längst gelernt, nur mit halbem

Ohr zuzuhören, wenn Gregor sich begeistert über einen neuen Band

ausließ. Dann nickte sie hin und wieder an passender Stelle und erinnerte

ihn daran, dass der Platz in der Wohnung knapp wurde.

Sie blätterte zurück auf die erste Seite, um zu sehen, ob

dort vielleicht der Name des ehemaligen Besitzers stand – meistens in Schönschrift

oben in der rechten Ecke. Oder ob es vielleicht eine Widmung gab: für

die liebe Elli von Hans oder meinem Wilhelm zum Geburtstag, Deine Mutter.

Gregor hatte ihr einmal eine Widmung gezeigt, die ihr bestens gefiel, ihn

aber fast davon abgehalten hätte, das Buch zu kaufen: Lieber

Wilfried, zur Erinnerung an unsere Wiese. Deine Luise. »Unsäglich«,

hatte Gregor gesagt, während Vera sich vor Lachen fast verschluckte.

Sie stutzte. Auf dem Deckblatt standen gleich zwei Eintragungen, und

das in unterschiedlichen Schriftzügen. Am oberen Rand der Seite las

sie mit Tinte geschrieben in gestochener Fraktur Paul Anholt, Münster

1929. Außer der selbstbewussten Schrift nichts Besonderes. Auf der

unteren Hälfte allerdings etwas Ungewöhnliches, ein Gedicht,

mit Filzstift geschrieben ? sie sah Gregor schon zusammenzucken ?, noch

dazu mit unregelmäßigen Wortabständen und in unterschiedlicher

Größe, so als käme es nicht auf die äußere Form

an. Voller Neugier begann sie zu lesen.

Die Frage bleibt

Halte dich still, halte dich stumm,

Nur nicht forschen, warum? Warum?

Nur nicht bittre Fragen tauschen,

Antwort ist doch nur wie Meeresrauschen.

Wie’s dich auch aufzuhorchen treibt,

Das Dunkel, das Rätsel, die Frage bleibt. (Theodor Fontane)

Deine Sanne

Bonn, den 26. Januar 1988

Wie kam jemand dazu, so ein dunkles Gedicht auf die erste Seite eines

Buches zu schreiben?

Ein leichtes Unbehagen ließ Vera den Deckel zuklappen, aber wie

durch einen Zwang blieb sie vor den neun Bänden stehen. Gregor würde

sich über den Filzstift und die »Verschandelung« des Deckblatts

aufregen, sich aber gleichzeitig über die schöne Ausgabe freuen.

Wie sollte sie sich entscheiden? Die Bände liegen lassen? Ein besseres

Geschenk würde sie nicht finden, da war sie sich sicher.

Das Dunkel, das Rätsel, die Frage bleibt. Was meinte diese Sanne

damit? Und an wen war die Frage gerichtet? An einen Mann, das war leicht

zu erraten. Obwohl, es konnte auch eine Frau sein, der die Zeilen galten.

Der Beschenkte hatte den Text jedenfalls verstanden, weil ihn etwas mit

Sanne verband. Sanne, ein ausgefallener Name. Oder war es einfach die Abkürzung

von Susanne, was sich gleich viel weniger extravagant anhörte. Vielleicht

kannte Herr Braun diese Frau und konnte etwas über sie erzählen.

Immerhin hatte sie die Zeilen in Bonn geschrieben.

Sie rief sich zur Ordnung. Es ging nicht um Sanne oder Susanne, sondern

darum, ob sie die Fontanebände trotz des gekritzelten Gedichts kaufen

sollte.

»Hätten Sie einen Moment Zeit, Herr Braun?«

Der Antiquar machte keinen begeisterten Eindruck, dass ihn jemand störte,

war aber Geschäftsmann genug, um das Buch, das er in der Hand hielt,

zur Seite zu legen. »Haben Sie sich für den Fontane entschieden?«

»Ja, aber…«

»Eine gute Wahl. Ihr Mann wird sich freuen.«

»Ja, aber es gibt da ein kleines Problem. Das Gedicht auf dem

Deckblatt.« Sie zeigte auf den Text. »Filzstift. Und dann die

krakelige Schrift.«

»Ich weiß, ein Frevel, aber die Bände sind trotzdem

ihr Geld wert. Ich könnte Ihnen einen kleinen Nachlass geben.«

(...)

Maria Uleer: heute und nicht gestern

344 Seiten, Hardcover, 18,00 €, Juni 2021, ISBN 978-3-947759-75-0

Das Buch portofrei bestellen

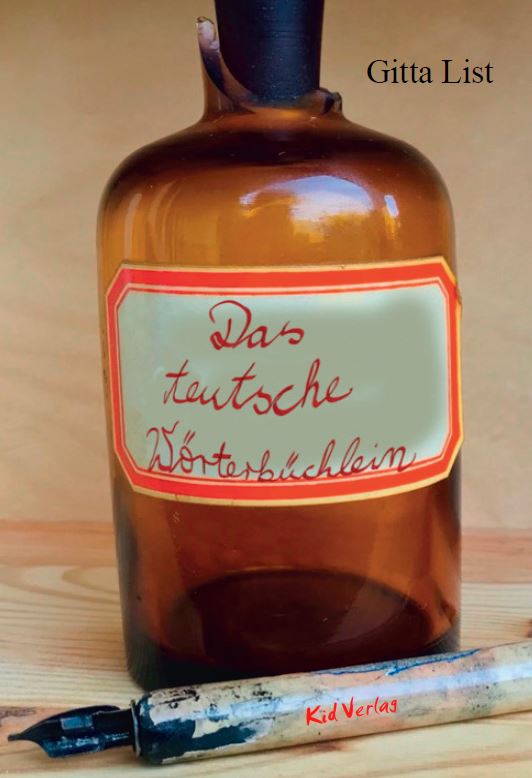

Das teutsche

Wörterbüchlein

C

CDU, die (Sg.):

Akronym für Christlich Demokratische Union Deutschlands. (Noch)

zweitgrößte politische Partei in Deutschland. Selbstbeschreibung:

»Volkspartei der Mitte«. Hobby: den Kanzler/die Kanzlerin stellen.

Versteht sich als politische Heimat konservativ denkender Mittelständler,

die zu unbegabt oder zu skrupulös sind, Orthopäde oder Architekt

zu werden, und daher in der FDP nichts zu suchen haben, denen es andererseits

aber viel bedeutet, ihr Land vor den verheerenden Ideen und Plänen

der Sozialdemokraten zu bewahren. Unauflöslich verzankt mit der Schwesterpartei

CSU in so gut wie allen politischen Fragen, Einigkeit besteht jedoch bezüglich

eines grundsätzlichen Argwohns gegenüber Homo-, Trans- und Metrosexuellen,

Vegetariern sowie Sozialdemokraten.

Bildete mit Letzteren gleichwohl mehrfach Regierungskoalitionen, während

derer Kanzlerin Merkel vorführte, wie man Sozen einseift. Koaliert

notgedrungen auch mit den Grünen, weil die immerhin auch Leute wie

Kretschmann haben. Koaliert eigentlich am liebsten mit der FDP. Die aber

findet die CDU mittlerweile zu sozialistisch.

China:

auch »Reich der Mitte« genannt; extrem bevölkerungsreicher

Staat in Ostasien. Spezialisiert darauf, braven westlichen Erfindern ihre

Erfindungen zu klauen, diese billig nachzuproduzieren und so europäische

und transatlantische Märkte kaputtzumachen.

Selber haben die Chinesen kaum etwas Bedeutendes erfunden – außer

das Papier, den Buchdruck, 100.000 Schriftzeichen, den Kompass, einige

Kampfsportarten, die Kulturrevolution, das Schwarzpulver sowie vor Kurzem

das Sozialpunktesystem. Dieses nun würden einige brave EU-Staatschefs

(z.B. Orbàn in Ungarn) schrecklich gern abkupfern. Und wer weiß,

vielleicht haben sie damit schon begonnen.

Chemie, die (Sg.):

sehr, sehr böse Naturwissenschaft, die sich mit dem Aufbau, den

Eigenschaften und der Umwandlung von Stoffen beschäftigt, z.B. mit

der Umwandlung von Chlor in Hähnchen. Bei Chemielehrern, Dealern,

Pharmafirmen und anderen zweifelhaften Berufsgruppen ist sie beliebt, für

Heilpraktiker, Veganer und Anthroposophen ist sie das Werk des Satans.

CO2, das (Sg.):

Kohlenstoffdioxid (kurz: CO2) nennt man auch Treibhausgas, weil es

ein fruchtbares Klima erzeugt. Es ist ein natürliches Nebenprodukt

der Zellatmung vieler Lebewesen; auch der Zerfall toter Organismen oder

natürliche CO2-Quellen (Vulkangase) setzen Kohlenstoffdioxid frei.

Es kommt folglich in großen Mengen in der Erdatmosphäre vor.

Zusätzliche Mengen CO2 entstehen bei der Verbrennung von Holz, Kohle,

Öl oder Gas. Da die Menschheit pausenlos Holz, Kohle, Öl oder

Gas abfackelt, ist das ziemlich viel. Einmal in die Atmosphäre abgesondert,

baut sich CO2 leider nicht selbst ab. Das führt dazu, dass das Klima

irgendwann (könnte ziemlich bald sein) nicht mehr fruchtbar ist, sondern

furchtbar, weswegen es ratsam scheint, dass wir uns schleunigst nach einem

anderen Planeten umsehen, den wir besudeln, pardon, besiedeln können.

(...)

Gitta List: Das teutsche Wörterbüchlein

84 Seiten, Hardcover, 12,00 €, August 2021, ISBN 978-3-947759-82-8

Das Buch portofrei bestellen

Die Anführerin

Kapitel I: Beethoven -Bonn, September

1940

»Kinder, Ruhe jetzt!«

Fräulein Marx versuchte, ihre würdevolle Miene aufrechtzuerhalten.

Wie immer scheiterte der Versuch daran, dass ihre Mundwinkel beim Beobachten

der Possen ihrer Schüler zuckten. Wie sehr liebte sie es doch, dass

die Kinder trotz der harten Zeiten ihr Lachen nicht verloren. Aber Pflicht

war nun einmal Pflicht! Um ihr Grinsen zu verdecken, schob sie ihre viel

zu groß wirkende Brille auf der schmalen Nase in ihrem noch jungen

Gesicht zurecht. Ebenso beiläufig wie unnötig überprüfte

sie den korrekten Sitz ihres Dutts. Um die Aufmerksamkeit der Schüler

ihrer Quinta wiederzuerlangen, ließ sie mit aller ihr zur Verfügung

stehenden Kraft, die zum Glück nicht allzu groß war, ihren Geigenbogen

auf den vorderen Tisch sausen. Der Knall sorgte für das gewünschte

Resultat. Zumindest für eben jenen Moment, den sie benötigte,

um in den Geist der Kinder vorzudringen.

»Ihr seid Bonner«, sprach sie sanft aber fest, zupfte dabei

erneut an ihrer Brille herum, »und als solche ist es eine Pflicht,

die Werke Beethovens zu kennen. Wir besprechen heute seine 5. Symphonie.

Prägt sie euch gut ein, sie ist gerade in diesen Tagen besonders wichtig!«

Marie saß in der vorletzten Reihe des kleinen Klassenzimmers und

drückte sich auf dem bereits in die Jahre gekommenen Holzstuhl herum.

Sie legte den Kopf auf ihre Arme und lauschte gebannt, beinahe andächtig,

den Klängen, die aus der Violine ihrer jungen Lehrerin zu den Schülern

drangen. Es umgab sie wie ein Zauber, wenn die Töne mal hart und abgehackt,

mal weich und umschmeichelnd die Luft vibrieren ließen.

Wie eine absurde Kakophonie durchbrach plötzlich die Schulklingel

das Gespinst der Geigenklänge in Maries Kopf und schrillte das Ende

des Tages herbei. Fräulein Marx wurde jäh unterbrochen, und

ihr mildes Lächeln, mit dem sie ihre Schüler entließ, vermochte

nicht den Wunsch zu verdrängen, den Marie verspürte, ihr weiter

lauschen zu dürfen.

Fräulein Marx beendete den Unterricht, und die johlende Schülermeute

stürmte in ihren Nachmittag. Auch Marie erhob sich. Widerwillig; stob

aber nicht ihren Mitschülern nach, sondern ging auf das Pult zu, hinter

dem Fräulein Marx ihre Violine und die restlichen Unterrichtsmaterialien

einsortierte.

Marie druckste etwas herum, als ihre Lehrerin sie lächelnd ansah.

»Das war wunderschön! Dürfen wir bald noch etwas von

Ihnen hören?«

Fräulein Marx lachte ein wenig verlegen. »Aber gerne, Mariechen!

Es freut mich, wenn dir Beethoven gefallen hat.«

Marie lächelte dankend und winkte ihrer Lehrerin zum Abschied zu.

Auf dem Weg hinaus aus der Schule dachte sie über Beethoven nach.

Die Treppe hinunter.

Er kam ja aus Bonn. Genau wie sie. Sie dachte an den immer grimmig dreinblickenden

Mann mit der komischen Kleidung, der sie jedes Mal auf dem Münsterplatz

ansah, wenn sie an dem Denkmal vorbeiging. Früher musste sie mehr

Treppen hinunter gehen, wenn die Schule aus war. Aber jetzt … Jetzt fand

der Unterricht nur noch im Erdgeschoss und im Hochparterre statt. Jetzt,

ja jetzt war alles anders.

Wie konnte dieser grimmige alte Mann es schaffen, sie mit solch weichen

Tönen zu umgarnen, sie so zu faszinieren?

Hinaus, die Straße entlang, über den Adolf-Hitler-Platz in

die Sternstraße. Warum nur war alles anders? Sie spürte es überall.

Aber niemand redete mit ihr darüber. Krieg. Ja. Aber warum nur?

Marie liebte ihre Stadt. Liebte ihre Sternstraße. Gut, sie hatte

in ihren zwölf Jahren noch nichts anderes gesehen, aber sie war sich

sicher, dass alles andere nur schlechter sein konnte als Bonn und als ihre

Sternstraße.

Dicht waren die Häuser hier aneinander gebaut. Mittelalterliche

Fundamente, die in jeder Epoche mit den ihr eigenen Stilmitteln neu aufbereitet

worden waren, verströmten zusammen mit dem Kopfsteinpflaster einen

urigen, zeitlosen und harmonischen Hauch in der alten Innenstadt Bonns.

Welche unbeschreiblichen Ereignisse, welche unerhörten Geheimnisse

hatten diese Gebäude und Straßen im Laufe der Jahrhunderte –

ja, Jahrtausende – schon erlebt?

Marie lief die Sternstraße entlang, ihr kleiner Lederranzen hüpfte

im Takt mit ihren schulterlangen roten Locken auf und ab. Sie grüßte

im Vorbeisausen ihre Nachbarn, die Kisten auf die Straße stellten.

Sie mussten die Keller ausräumen. Platz schaffen. Wozu?

Endlich war sie am Haus Nummer 49 angekommen. Sie eilte die Treppe des

schmalen Gebäudes hinauf und stürmte in die kleine Wohnung im

Dachgeschoss.

»Langsam, langsam!« Ihre Mutter, eine kleine dunkelhaarige

Frau, die den Eindruck machte, dass sie fortwährend grinste, sah Marie

erschrocken an. »Was hast du es denn so eilig?«

»Ich muss gleich zu Opa«, keuchte Marie außer Puste.

Ihre Mutter machte eine missbilligende Grimasse. »Vorher wird

gegessen. Und dann machst du erst Hausaufgaben! Und denk auch an den Appell,

es ist Mittwoch.«

Grummelnd ließ sich Marie an den Küchentisch unter dem Dachfenster

plumpsen, an dem provisorisch die ohnehin windschiefe Verdunkelung beiseitegeschoben

worden war. Abends musste sie wieder ganz akkurat angebracht werden, damit

kein Licht nach außen drang. So hatte es die Ortsgruppenleitung der

Partei angeordnet. Zu groß war die Gefahr, dass feindliche Bomber

die Beleuchtung der Stadt sahen. Aber was dann? Wieder durchfuhr Marie

diese dunkle Ahnung, die sie nicht greifen konnte. Egal.

»Was gibt‘s denn?« Die Aussicht auf eine warme Mahlzeit

ihrer Mutter ließ Marie den Unmut vergessen.

Ihre Mutter wuchtete einen großen Topf auf den Tisch. »Wirsing.«

»Schon wieder?« Enttäuschung machte sich breit.

»Wirsing ist billig und vor allem gesund. Also beschwer dich nicht,

du Prinzesschen!«

Marie unterdrückte ein Kichern und lugte in den großen Topf.

Das dürfte für ein paar Tage vorhalten. Sie waren ja nur zu zweit.

Na ja, eigentlich zu dritt, wenn man den Mitbewohner im Bauch ihrer Mutter

dazu zählte. Aber der würde erst in ein paar Monaten wirklich

da sein. Solange waren die Bewegungen ihrer Mutter eingeschränkt und

etwas behäbig, wie Marie gerade beobachten konnte, als die Schwangere

die Kartoffeln vom Ofen brachte.

Gierig nahm das Mädchen eine Gabel des Kohls.

»Kein Speck?«

Wieder das missbilligende Gesicht. »Miechen … Du weißt doch,

dass wir mit den Lebensmittelmarken haushalten müssen. Lass uns die

Fleischmarken lieber für etwas Schöneres aufheben als für

den Wirsing.« (...)

Stephan Schicke: Die Anführerin

- Ein Roman nach dem Kriegsbericht einer Bonner Zeitzeugin

328 S., Hardcover, 19,80 €, Dezember 2021, ISBN 978-3-947759-89-7

Das Buch portofrei bestellen